地域で進められているM-NEXプロジェクトの一年を年末報告会を兼ねて開催された「田園都市の食生活のRe-Design」。たまプラーザにあるWISE Living Labに住民や企業・行政、さらには高校生までもが一堂に会しました。

イベントは、慶應義塾大学環境情報学部教授であり、M-NEXプロジェクト代表を務める厳網林教授より、M-NEXプロジェクトのこれまでの説明からスタート。厳教授からは「地域を丁寧に見ることで、地域のポテンシャルがいっぱいある様子が見えてきました。今日はみなさんに是非このポテンシャルを活かしたたまプラーザを考えてもらいたいです。」という言葉に会場の参加者もやる気スイッチオンという感じでしょうか。

次いで、厳研究室の学生の中山から「食へのアクセシビリティから始まる未来都市デザイン」と題した発表が始まりました。参加者らへ「〇〇さんにとっての食の豊かさとはなんですか」と質問が投げかけられると、参加者からはいろんな答えが返って来ました。豊かさに合わせた選択肢が必要ですが、実際にはそんなに選択肢がいっぱいではないとのデータが示されると、参加者からは「なんとなく感じていたことがデータで見えると面白い」という声が聞かれました。

ここからはワークショップの時間。厳教授の司会のもと参加者を3つのテーブルに分け、三部構成のワークショップが始まりました。第一部では、イベントのテーマである食環境を見える化した地図がそれぞれのテーブルに置かれ、「地域の今」を共通テーマとして参加者らはそれぞれにお題が与えられたテーブルをローテーションしながら配られた地図の上に意見を出していきます。一箇所に座り続けないワークショップには、ワークショップ慣れした参加者も「これは新しい!」と楽しんでいる様子。「昼間人口・夜間人口」の地図が置かれたテーブルでは、住宅地の中にまばらに見られる「昼に人が増える建物」に早速注目が集まります。病院や個人商店なのでは?これらを食の拠点にできれば、エリアを広く網羅できるのでは?と、早速地域の意外なポテンシャルに議論が盛り上がりました。「店舗立地」の地図が置かれたテーブルでは、店舗の立地変遷が話題に。「今まさに話し合っているこのLiving Labも昔はドラッグストアだった。」「このあたりには昔、魚屋・酒屋・肉屋・八百屋があったけど、今では酒屋さんだけになっちゃった。」次第に消えゆく食料品店と自分たちの加齢を重ね合わせ、地域の課題を認識しました。「土地利用」の地図が置かれたテーブルでは、開発住宅地にある農地についての是非や屋上の農地活用、農地の一般住民による利用のあり方が話し合われ、「住宅地に農地があることのメリットは何か」という本質的な問いには私達もハッとさせられました。

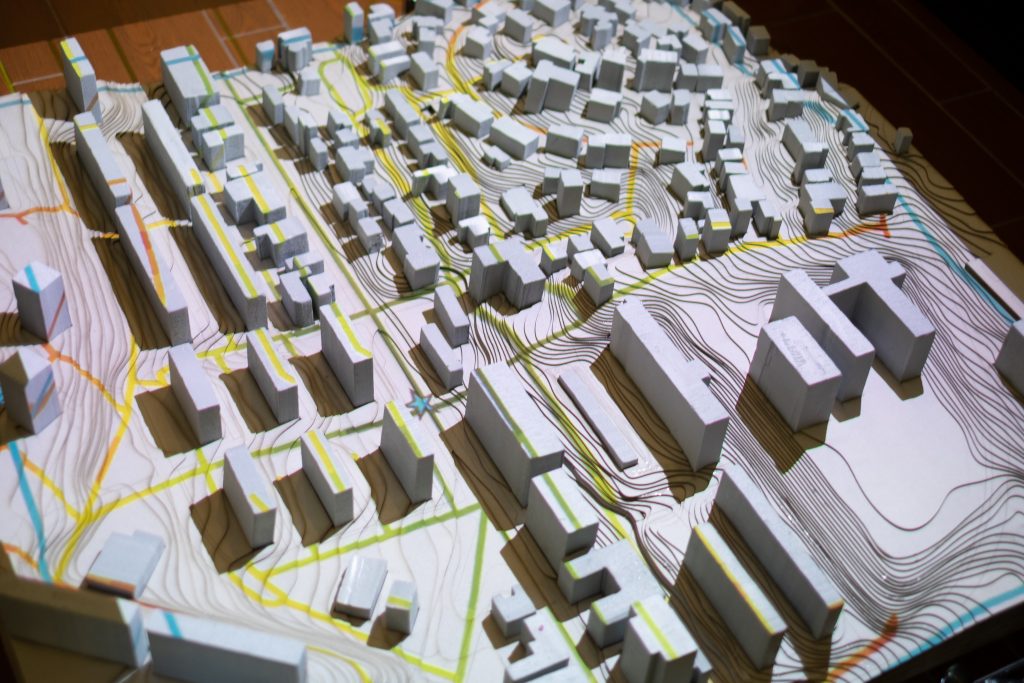

次いで第二部では「地域の社会ニーズ」をテーマに、3つのテーブルにそれぞれ「社会」「経済」 「環境」のお題が設定され、先ほどと同じくテーブルを10分ごとに移動していきます。「社会」をテーマとしたテーブルでは、高齢者のアクセス性を見える化したデータをたまプラーザの3D模型に投影しながら話し合いを進め、「高齢者は遠出はできないけど家にいたいわけではない」との意見も出され、移動販売車の可能性についても議論が及びました。科学的なデータをわかりやすく見せることができ、議論の潤滑油として活躍したこの投影システム。住民向けの科学データの見える化を進めていきたいと考えています。「経済」のテーブルでは、コンビニとスーパーの単位面積あたりの売上の違いについて学生ファシリテーターから説明。地域の課題を解決するスモールビジネスの可能性について、社会で活躍したリタイア後の人材に注目した意見が多く出されました。「環境」のテーブルからは、フードマイレージに着目した議論が。レンタサイクルを導入する地域のコンビニや、東急電鉄による社会実験の取り組みが紹介されるなど、地域ではいろいろな取り組みが行われています。環境貢献へどのように取り組むか、机上の空論とならないように、一人ひとりが自分ごととして議論に参加されていました。

ワークショップの最後は、地域のポテンシャルを繋ぎ食環境の課題を解決するデザイン案作成を各テーブルごとに進めていきます。議論の最後には各テーブルの代表者からプレゼンテーションが行われ「徒歩5分のコミュニティづくり」「シェアキッチン」「住民のためのステークホルダーのサポート体制」をテーマとしたデザイン案それぞれ出されました。中でも、一緒に食べることは人を繋げるというコンセプトのもと、地域のコミュニティカフェを地域のキッチンと見立てた2つ目のデザイン案に、他のテーブルからは共感の声が多数聞かれました。

最後には,ワークショップに関して参加者からの声を伺いました.中でも、地域住民から頂いた「大学が丁寧に調査をしてきて、それが今少しずつ見えてきた。これからどのように形になるか私達も非常に楽しみにしている」というコメントからは、地域にとってM-NEXに期待している様子が伺えました。

本イベントはこれにて閉会。最後の発表ではいずれもコミュニティの持続的な発展に期待するデザイン案となり、コミュニティがテーマになりそうなたまプラーザエリア。M-NEXとして地域のコミュニティカフェなどを通して食環境へのアプローチからコミュニティを繋げるようなアプローチが始まりそうです。